再エネ利用の新たな道として

DRの仕組みに期待

石油化学製品、機能製品、情報関連機器など、幅広い分野で事業を展開する総合化学メーカーの東亞合成株式会社(以下、東亞合成)さま。接着剤「アロンアルフア」は言わずと知れた看板商品です。

東亞合成さまは、社会全体の再エネの利用拡大に貢献するため、発電状況に応じて、電気の使う量をコントロールする「デマンドレスポンス(以下、DR)」の活動に取り組まれています。

太陽光や風力といった再エネの拡大に向けては、天候などにより発電量が大きく変動することが大きな課題に。現状では、電気を大量に貯めておくことが難しく、私たちが電気を使う量と同じ分だけ、使うタイミングに合わせて発電する必要があります。再エネは発電量のコントロールが難しく、再エネが増えると、電気を使う量に対して、作る量をあわせることが難しくなります。

例えば5月の大型連休時といった、工場などが休業し冷暖房をはじめとした設備の稼働が少ない時期は、電気の使用量が減少します。そこに晴天が重なると太陽光による発電量が上回り、電気を使う量と作る量のバランスが崩れてしまいます。このようにバランスが崩れることで停電などのリスクも生じるため、現在は再エネ発電事業者への発電の停止や抑制指令などによりバランスを保っています。そこで、再エネの拡大に伴い注目を集めているのが、発電量だけでなく「使う量」をコントロールする、DRです。

せっかく発電された再エネを

無駄なく利用するために

東亞合成さまでも、自社設備の稼働を再エネ発電量の多い時間帯へシフトさせることで社会全体の再エネ利用拡大への貢献を目指しています。

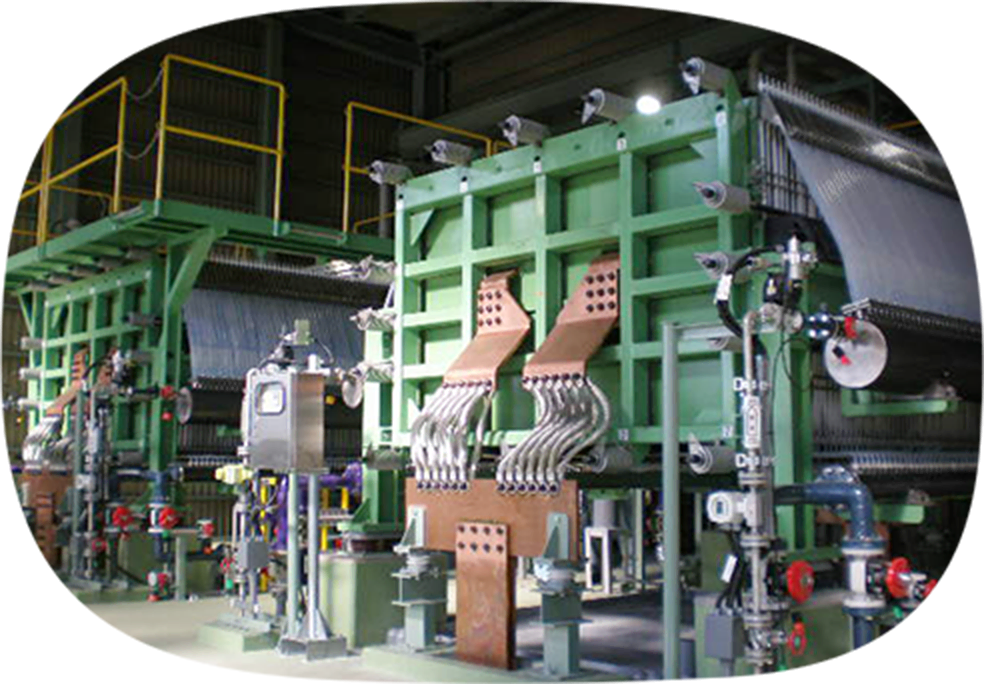

具体的には、薬品生成に使用する「電解槽」を活用し、中部電力ミライズからの要請で出力を増加させるDRを実施。再エネの発電量が多い時間帯に自社設備を稼働させ、電力使用量を増やすことで、再エネの有効活用に貢献します。

ただし、電解槽の出力を増加させることは製品の生産量に直結するため、生産計画へ大きな影響を与えてしまう可能性も考えられます。東亞合成さまでは、事前のシミュレーションと現場との綿密な連携により、生産計画への影響を最小限に抑えています。

「せっかく発電した再エネが出力抑制されてしまうことは、大きな損失だと考えていました」と振り返る東亞合成の担当者さま。再エネを無駄なく利用できるDRの仕組みは非常に魅力的であるとしたうえで、「当社の調整電力量は決して小さくないと自負しています」と語ってくださいました。

再エネ発電量が多い時間帯に電力使用量を増やすことで、発電を抑制する機会を減らし、本来は停止されるはずだった再エネを有効活用することにつながるDR。発電事業者にとっても、発電の抑制への懸念が軽減されることで事業性が向上し、新たな発電所建設への投資意欲も高まることが期待されます。

蓄電池の併用も視野に

DRをブラッシュアップ

東亞合成さまの取り組みのように、再エネの発電量が多い時間帯にあわせて電力使用量を増やす手法を「上げDR」といいます。一方で、再エネの発電量が少なく、必要な電力量を供給できない可能性がある時間帯に、電力使用量を減らす手法は「下げDR」といいます。

2050年カーボンニュートラルを目指す東亞合成さま。目標達成へ向けた今後の施策として、DRの取り組みを重要な柱としていくうえでは、「中部電力ミライズとともに、下げDRのプランをブラッシュアップしていく必要性も感じています」と話されます。そこで、電力が足りなくなる可能性がある時間帯にあわせて、蓄電池にあらかじめ貯めておいた電気を活用する、といった蓄電池を併用したDRへの対応なども含めて、より効果的な取り組みを検討中とのことです。

従来取り組んできたサステナビリティ推進に関して、2023年からはサステナビリティ事業部として組織を強化し、再エネの事業化を具体的に計画、実行している東亞合成さま。「2050年カーボンニュートラル」へ向けて、事業内容や拠点ごとの状況に合わせた積極的な取り組みに注目です。